Borkenkäfersuche mit Drohnen neu definiert

05. August 2025

Schnelle Übersicht über große Flächen: Mit nur einem Drohnenaufstieg prüfen wir in wenigen Minuten bis zu 150 Hektar auf Borkenkäferbefall – effizienter geht’s kaum.

Zielsichere Erkennung befallener Bäume: Dank modernster Zoom-Kameratechnik erkennen wir betroffene Kronen schnell und zuverlässig – bevor es zu spät ist.

Exakte Standortdaten inklusive: Jeder Fundpunkt wird präzise verortet und fotografiert – für eine lückenlose Dokumentation und sofortige Weiterverarbeitung.

Weniger Aufwand, mehr Wirkung: Statt mühsamem Flächenbegang besuchen wir nur gezielt verdächtige Stellen – Sie sparen Zeit, Personal und Kosten.

Schäden minimieren, Wald schützen: Mit unserem Verfahren können Sie frühzeitig reagieren, Käferherde eindämmen und so Wertverlust und Folgeschäden vermeiden.

Einleitung und Problemstellung

Borkenkäferkontrolle im Wald – bisher mühsam, oft unvollständig

Trotz technischer Fortschritte erfolgt die Kontrolle von Waldbeständen auf Borkenkäferbefall nach wie vor überwiegend klassisch: per Fußbegehung und visueller Inspektion auf Anzeichen von Käferaktivität (terrestrische Suche). Typische Hinweise sind etwa Bohrmehlauswurf, abfallende Rinde, Harzfluss oder sich verfärbende bzw. abfallende Nadeln. Besonders das Auffinden von Bohrmehl oder beginnender Nadelverfärbung gestaltet sich auf großen Flächen äußerst aufwendig – jeder einzelne Baum müsste dafür theoretisch genau begutachtet werden. Und nicht nur das: Bei entsprechender Witterung muss eine Fläche in einem Turnus von ca. 14 Tagen abgesucht werden. Ein enormer Aufwand, den viele (private) Waldbesitzer nicht leisten bzw. bezahlen können.

Kein Wunder also, dass befallene Einzelbäume und kleinere Käfernester oft übersehen werden. Dabei gehen gerade von ihnen häufig neue Befallsherde aus. Bei Massenvermehrung können so innerhalb kurzer Zeit ganze Bestände gefährdet sein – mit potenziell gravierenden wirtschaftlichen und ökologischen Schäden.

Um die Ausbreitung wirksam zu stoppen, ist es deshalb entscheidend, sämtliche befallenen Bäume frühzeitig zu identifizieren und zu entnehmen.

Drohnen als Alternative – vielversprechende Ansätze, aber oft zu teuer

In den letzten Jahren wurden verschiedene technische Ansätze zur luftgestützten Detektion von Borkenkäferbefall erprobt. Moderne Drohnen bieten hierfür ein breites Spektrum an Möglichkeiten – von klassischen RGB-Kameras über multi- und hyperspektrale Sensoren bis hin zu Ansätzen, bei denen über volatile Substanzen gewissermaßen versucht wird, Borkenkäferbefall zu „riechen“.

Doch trotz beeindruckender Technologien konnten sich diese Verfahren bisher nicht im forstlichen Alltag etablieren. Der Hauptgrund: Sie sind entweder zu komplex, zu teuer oder rechtlich schwer umsetzbar – weniger eine Frage der Funktionalität, sondern der Praxistauglichkeit.

Unser Verfahren – einfach, effektiv, einsatzbereit

Im Folgenden stellen wir ein durch OGF GmbH entwickeltes Verfahren zur Detektion von Borkenkäferbefall per Drohne vor. Es basiert auf einer bewusst einfach gehaltenen, optischen Methode, die ohne kostspielige Spezialtechnik, ohne rechtliche Hürden und auch ohne umfangreiche Vorkenntnisse angewendet werden kann.

Das Verfahren ist praxiserprobt: Seit über zwei Jahren setzen wir es erfolgreich in durch uns betreuten Forstbetrieben ein – schnell, effektiv und zuverlässig.

Unser Verfahren: Schnell – Effektiv – Exakt

Was unser Verfahren kann – und was nicht

Eines vorweg: Auch mit unserem rein optischen Verfahren lassen sich frisch befallene Bäume (grüner Stehendbefall) nicht erkennen – das gilt im Übrigen für nahezu alle derzeit verfügbaren Detektionsmethoden. Eine sichere Identifikation ist erst dann möglich, wenn sich erste Verfärbungen im Kronenbereich zeigen – also keine echte Früherkennung. Allerdings gelingt auch beim klassischen terrestrischen Begang das Auffinden dieser frühen Stadien meist nur in unmittelbarer Nähe bereits bekannter Befallsherde.

Hinzu kommt: Die gezielte Suche nach Initialbäumen ist nur dann sinnvoll, wenn unmittelbar anschließend ausreichende Kapazitäten zur Beseitigung zur Verfügung stehen – was bei privaten Waldbesitzern häufig nicht der Fall ist.

Effiziente Vorerkundung statt flächendeckendem Begang

Unser Verfahren spart den hohen Zeitaufwand eines flächigen terrestrischen Begangs. Stattdessen ermöglicht ein punktueller Drohnenaufstieg auf 120 Metern Höhe einen schnellen Überblick über große Areale. Dabei identifiziert man manuell – mit dem Blick von oben – auffällige Baumkronen, etwa durch Verfärbung oder Nadelverlust. Nur diese Bäume werden im Anschluss gezielt aufgesucht.

Auch wenn bei stärker verfärbten Kronen der Käfer oft schon ausgeflogen ist, befinden sich frische Befälle meist in direkter Umgebung. Deshalb werden diese benachbarten Bäume bei der Nachkontrolle besonders aufmerksam auf neue Anzeichen untersucht – und bei Bedarf sofort entnommen.

Gerade auf unübersichtlichen Flächen oder in schwierigem Gelände (z. B. Steillagen) hat sich unser Verfahren als effektives Werkzeug zur „Vorklärung“ bewährt. Wenn hingegen das Ziel ist, jeden frischen Befall lückenlos aufzuspüren, stößt auch unsere Methode an Grenzen.

Technik, die überzeugt – ohne Überflug, ohne umfangreiches Spezialwissen

Im Mittelpunkt des Verfahrens steht eine Drohne mit leistungsstarker Zoom-Kamera und Laser-Entfernungsmesser (z. B. DJI M350 RTK + H30, DJI M30, DJI M4E) . Diese wird an einem definierten Punkt auf 120 Meter Höhe gebracht und dort einmal im Kreis um 360 Grad gedreht – ein Überflug der zu untersuchenden Fläche ist nicht nötig. Damit umgeht man auch vielfältige rechtliche Hürden. Im Weitwinkelmodus lässt sich die Fläche überblicken. Zeigt sich eine auffällige Krone, kommt die Zoom-Kamera zu Einsatz – die Kameras ermöglichen dabei bis zu 200- oder sogar 400-fache Vergrößerung.

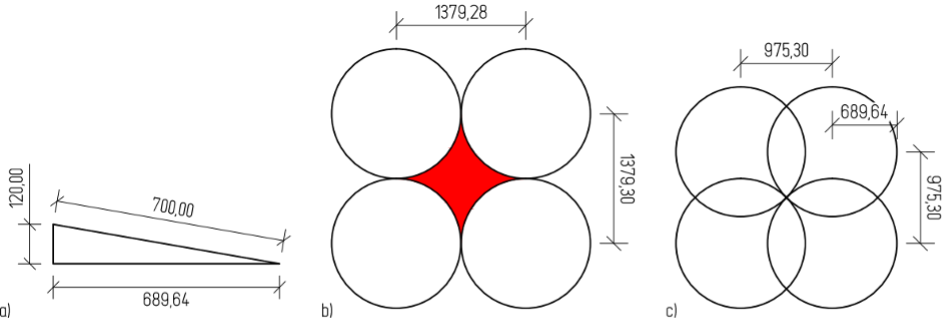

Für die exakte Verortung der betroffenen Bäume sorgt der integrierte Laser-Entfernungsmesser, der über und den Winkel und die Entfernung zur Baumkrone deren GPS-Koordinaten errechnet und speichert. Nach unserer Erfahrung funktioniert der Entfernungsmesser bei den Drohnen an Bäumen bis zu einer Entfernung von 700 m recht zuverlässig. Bei einer Laserreichweite von 700 m kann ein horizontaler Kreisradius von rund 690 m überblickt werden (vgl. Abbildung 1a). Das bedeutet, dass an einem Aufstiegspunkt eine Fläche von rund 150 ha überblickt werden kann. Die Dauer der Aufnahme der Borkenkäferbäume auf den 150 ha hängt stark davon ab, wie viele auffällige Bäume gefunden werden. Im Mittel dauert eine Aufnahme zwischen 10 und 20 Minuten. Die Leistung eines Aufstiegs kann jedoch nicht linear skaliert werden, denn die Kreise der einzelnen Aufnahmen dürfen sich am äußeren Rand nicht nur berühren, sondern müssen sich ein Stück weit überschneiden, denn sonst bleibt in der Mitte vierer sich berührender Kreise beispielsweise ein nicht betrachteter Flächenteil übrig (vgl. Abbildung 1b und 1c). Die tatsächliche Flächenleistung des Verfahrens ist somit etwas geringer als 150 ha je Aufstiegsort. Der genaue Zeitbedarf für die Kontrolle eines Forstbetriebes hängt stark von Flächenzuschnitt und Streulage der Forstbetriebsflächen ab.

Dokumentiert, nachvollziehbar, auswertbar

Alle Fundstellen werden georeferenziert fotografiert. Die Bilder dienen der Dokumentation, können aber auch zur Einschätzung von Baumart und Befallsintensität verwendet werden – oft sogar ohne zusätzliches Anlaufen der Bäume. Direkt nach der Befliegung lässt sich dadurch bereits eine grobe Schätzung der Kalamitätsmenge abgeben. Die Fotos können in Kartenmaterial eingebunden und visualisiert werden. Es lassen sich aber auch direkt alle Fundstellen als Geodaten ausgeben.

Das Vorgehen ermöglicht eine zielgerichtete Planung der Aufarbeitung, spart wertvolle Zeit – und hilft dabei, eine weitere Ausbreitung wirksam zu verhindern.

Vorteile unseres Verfahrens

Effizienz: Die Schnelligkeit der Datenerfassung bei gleichzeitig geringem Personalaufwand, im Vergleich zu traditionellen Methoden, abgerundet durch die Möglichkeit der just-in-time Auswertung, macht das Verfahren besonders effizient. Je Aufstiegsort können in unter 20 Minuten bis zu 150 ha Fläche abgesucht werden. Tagesleistungen von deutlich über 1.000 ha sind somit ohne rechtliche Probleme (Flug außerhalb der Sicht) erreichbar.

Genauigkeit: Durch die Möglichkeit das Kronendach der Bestände von oben zu betrachten verbessert sich die Erkennungsrate von befallenen Bäumen verglichen mit dem terrestrischen Begang. Nur bei sehr aufwendiger Arbeitsweise, bei der an wirklich jeden einzelnen Stamm herangetreten wird, ist eine ähnliche, oder bessere Erkennungsrate zu erwarten. Eine solches Vorgehen ist in der forstlichen Praxis auf großen Flächenteilen jedoch oftmals unerreichter Idealzustand.

Kostenersparnis: Das drohnenbasierten Verfahren erzeugt Einsparungen durch reduzierte Arbeitsstunden und Ressourcen. In unter 20 Minuten können bis zu 150 ha Fläche abgesucht werden. Hinzu kommt noch Zeit für die Nachkontrolle durch terrestrisches Anlaufen. Grob geschätzt werden so in 3 bis 4 Stunden 150 ha Fläche so kontrolliert und vorbereitet, dass im Anschluss ein Unternehmer in der Lage wäre den Käferbefall zu beseitigen. Bei rein terrestrischer Borkenkäfersuche würde der Aufwand schätzungsweise 2 bis 3 Arbeitstage dauern.

Nachhaltigkeit: Durch frühzeitige großflächige Intervention in Borkenkäfer-Befallsgeschehen wird ein bedeutender Beitrag zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung geleistet.

Wirtschaftlichkeit des Verfahrens

Geht man davon aus, dass pro Stunde zwei Drohnenaufstiege durchgeführt werden können – jeweils mit etwa 20 Minuten Kontrollzeit zuzüglich Zeit für Umsetzen sowie Auf- und Abbau der Drohne – ergibt sich eine realistische Flächenleistung von bis zu 200 Hektar pro Stunde. Diese Zahl berücksichtigt bereits notwendige Überschneidungen der Sichtbereiche, um unbeobachtete Lücken zwischen den einzelnen Aufstiegsorten zu vermeiden.

Die Kosten für eine solche Drohnenbefliegung setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Dazu zählen unter anderem die Personalkosten, die Nutzung und Abnutzung der eingesetzten Technik sowie der Aufwand für die anschließende Datenauswertung. Zusätzlich sind weitere Leistungen wie An- und Abfahrt zur Einsatzfläche sowie das terrestrische Nachkontrollieren der identifizierten Fundstellen einzukalkulieren. Auch diese werden in der Regel nach Zeitaufwand und Entfernung berechnet. Der Umfang der Nachkontrolle lässt sich im Vorfeld nur schwer genau beziffern, da er stark von der tatsächlichen Anzahl der detektierten Befallsstellen abhängt. Unserer Erfahrung nach liegt der Kostenaufwand pro Hektar in der Regel deutlich unter 1 €/ha.

Verglichen mit der klassischen, rein terrestrischen Kontrolle zeigt sich das Drohnenverfahren damit deutlich effizienter. Bei der herkömmlichen Methode ist – abhängig von Gelände, Waldbestand und Zielsetzung – eine Tagesleistung von etwa 40 Hektar pro Arbeitskraft realistisch. Die daraus resultierenden Kosten pro Hektar liegen damit deutlich über denen der drohnengestützten Variante, häufig um ein Vielfaches.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Auf unserer Seite zur dieser Dienstleistung können Sie Ihr indivuelles Angebot kalkulieren und eine unverbindliche Anfrage stellen.